みなさん図書館行ってますか。最近は、オンラインで予約ができたり便利なところが多いですよ。

僕は浦安時代から、加藤寛一郎の「墜落」(全10巻)を中心に借りて読んでいます。この本がある書架の付近にはなぜかほとんど人がいません。

スタンリー・スチュワートの「墜落か生還か―緊急事態発生」もおすすめです。旅客機の歴史は、事故の歴史。飛んでいる途中で飛行機に穴があいたり、燃料がなくなっちゃったり、ちょっと考えられないような事故が起こっています。

そんなの読んだら怖くて世界一周とかできないのでは、とお思いでしょう。でも、読み終わったあとに感じるのは、飛行機はいかに安全な乗り物かということなのです。

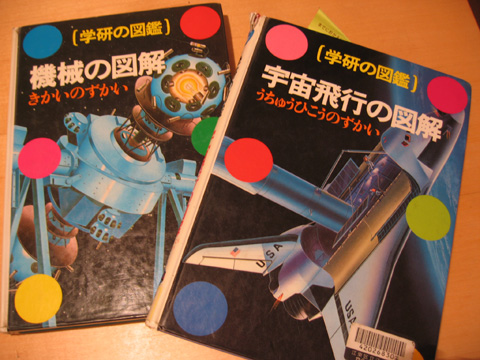

さて、今回借りたのは、学研の図鑑2冊です。近くの図書館には所蔵がなかったので、江東区の一番大きな図書館から取り寄せてもらいました。今となっては貴重な本のようです。

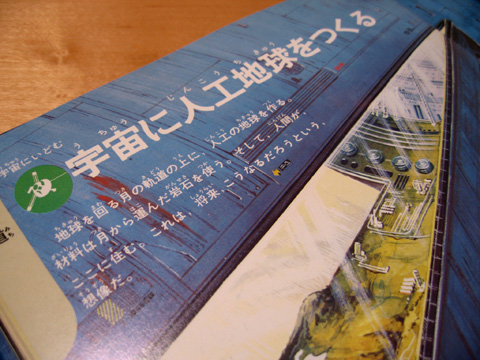

このシリーズ自体は昔見た記憶があります。でも、この2冊は見覚えがありません。「図解シリーズ」なのです。自動販売機、ピッチングマシン、工事特殊車両、ロケット、人工衛星、有人飛行船、スペースシャトル。何から何まで図解してあります。

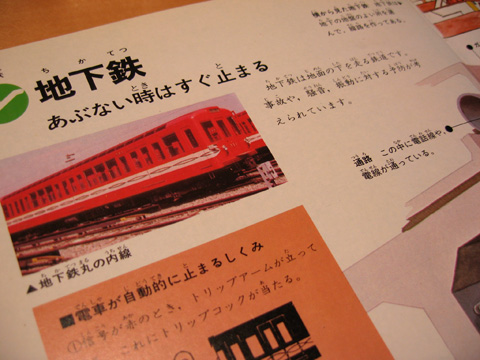

しかも、小学生が対象なので、複雑な機械や機構の重要な部分だけを、簡単なことばで説明しています。これが目からうろこなのです。この編集者の能力の高さを思い知らされます。

例えば、「てんぷらうどん自動調理販売機」の項を見ますと、「コインを入れると27秒で出て来る」と見出しがあります。「速い!」という叫び声が聞こえてきそうな見出しです。

図があって、引き出し線がいくつかあり、その「だしじるそう」の部分の解説。「うどんにかけるだしが3リットル入っている。約150こ分。」とあります。見事。素晴らしい仕事です。しかも知らないことだらけ。純粋に感動しました。

こんな本が昭和52年にあったのですから、驚きです。

なつかしー。「機械の図解」は家にありましたよ。

中でもうどん自動販売機は実物をみたことがなかったのでとても熱心にみた覚えがあります。誰がどういうシチュエーションで買うのか、どこで食べるのか、ものすごく不思議でした。いや、今でも疑問です、需要はどのくらいあったのか、衛生面で心配は無かったのか。

家には他にも何冊か学研の図鑑があったのですが、僕が中学に入る頃には図工の工作の重石代わりに使うようになり、最終的には全部捨ててしまいました。残念。